歯周病のすがた

ここでは歯周病がどのように進むのか、そのすがたについて見てみましょう。歯周病が歯垢(プラーク)により引き起こされることはすでに1960年代に実験で確かめられていました。しかし当時は一度歯周病になると年齢とともに進行していくものだろうと考えられていました。というのは、当時の研究は、たとえば40代、50代、60代というような年齢別の集団あるいは人を年齢別に比較するという方法を取っていたため、年齢別の集団あるいは人同士の差が加齢の影響として考えられたからでした。しかし、このそれぞれの集団あるいは人は別々の集団あるいは人ですから、この別々の集団あるいは人がそのまま加齢とともに次の世代の別々の集団あるいは人に変わっていくかどうかはわからないわけです。そのため、その後「一人の人を経年的に追い続けていく」スタイルの研究が行われるようになりました。すると、歯周病は年齢とともに悪くなる病気ではなく、歯垢(プラーク)が付くことにより引き起こされ、悪くなる病気であることがはっきりしてきました。そのため、今度は病気の進行についてもこのような経年的に調べる方法を用いた研究がおこなわれるようになりました。

少し前までは、歯周病に罹った人はみな同じように進行し、特に一人の口の中ではどの場所も同じように進行すると考えられていました。ところが、研究が進むにつれてどうやら歯周病は同じように進行する病気ではないことがわかってきました。一人ひとりで異なるのはもちろん、一人の口の中でも場所によって進み方が異なることがわかってきたのです。多くの疫学研究から、一人の歯周病患者の口のなかでもとても歯周病が進行している場所はごく限られており、その他の場所ではそれほど進行していないことが報告されました。つまり、「歯周病の多くは、ある場所では非常に悪くなるが、ある場所ではそれほどでもない」というのが歯周病の進行の型であることがわかってきたのです。これを部位特異性といい、歯周病は部位特異的な病気だったことがわかりました。

[さらに詳しく]

歯周病は歯肉炎と合わせて歯周疾患という範疇で扱われるのでここでは歯周疾患という名称を用いていく。従来、「歯周疾患は歯肉炎として始まり歯周炎へと発展し、やがて時間とともに歯の支持組織が破壊され、結果として歯の喪失を引き起こす」と考えられていた。しかし、世界各国からさまざまなデータが集められ歯周疾患の全体像が明らかになってくると、従来考えられていた歯周疾患像はかならずしも正確ではないことがわかってきた。ここでは、いままでの歯周疾患像の歩みを年代に沿って現代まで追ってみたい。

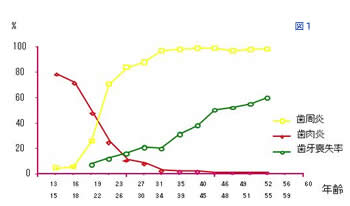

歯周疾患がどのような疾患であるかを探るために1800年代より歯周疾患について多くの調査研究がなされてきた。最初に一つの研究を取り上げて当時の歯周疾患のとらえ方を見てみる。Marshall – Day(1951)は様々な年代の人たちから口腔内のデータを採取し、歯周疾患の全体像を把握しようと試みた。年代別歯周疾患の罹患率、歯の喪失率を調べ、その結果を1951年に発表した(図1)。

図1には各年代の歯周疾患の罹患率、歯の喪失率の推移が年齢群別に示されている。この図は左から右に年代とともに歯周疾患の罹患率、歯の喪失率が推移していく様子を表している。この図からは年齢とともに歯肉炎が減少し、歯周炎と歯の喪失率が増加していくことが読み取れる。Marshall – Dayはこの研究結果から歯周疾患は年齢と関係があり、加齢により進行・悪化していく疾患であるという結果を導いた。つまり、歯周疾患は加齢とともに歯肉炎から歯周炎へと進行していく疾患であるとしたのである。しかし、この結果に疑問を抱いた一部の研究者たちがいた。Marshall – Dayの研究で用いられた方法は横断面調査と呼ばれる疫学研究手法である。横断面調査では各データごとに関連性がなくそれぞれが独立したデータとなる。図1で示されたデータも各年代群どうしに関連性がなく、それぞれが独立したデータであるため、その結果は左から右へと推移していくものではないのである。つまり、彼らは「歯周疾患はかなずしも年齢とともに増悪しないのではないか」という疑問を持ったのである。そこでScherp(1964)は歯周疾患のさらなる病態を探ぐるために、歯周疾患に関する多くの疫学データを集めて比較検討を行った。それらの研究には横断面調査で行われた研究だけでなく、一人の人を持続的に観察していく経年的研究が多く含まれていた。その結果、歯周疾患の進行の90%は加齢と関係しているのではなく口腔衛生状態に依るところが大きいということが示された。つまり、口腔衛生の悪化(プラークの蓄積)が歯周疾患を発症させるだけでなく、それをそのままにしておくことが歯肉炎を歯周炎へと進行させてしまうことが明らかにされたのである。

図1には各年代の歯周疾患の罹患率、歯の喪失率の推移が年齢群別に示されている。この図は左から右に年代とともに歯周疾患の罹患率、歯の喪失率が推移していく様子を表している。この図からは年齢とともに歯肉炎が減少し、歯周炎と歯の喪失率が増加していくことが読み取れる。Marshall – Dayはこの研究結果から歯周疾患は年齢と関係があり、加齢により進行・悪化していく疾患であるという結果を導いた。つまり、歯周疾患は加齢とともに歯肉炎から歯周炎へと進行していく疾患であるとしたのである。しかし、この結果に疑問を抱いた一部の研究者たちがいた。Marshall – Dayの研究で用いられた方法は横断面調査と呼ばれる疫学研究手法である。横断面調査では各データごとに関連性がなくそれぞれが独立したデータとなる。図1で示されたデータも各年代群どうしに関連性がなく、それぞれが独立したデータであるため、その結果は左から右へと推移していくものではないのである。つまり、彼らは「歯周疾患はかなずしも年齢とともに増悪しないのではないか」という疑問を持ったのである。そこでScherp(1964)は歯周疾患のさらなる病態を探ぐるために、歯周疾患に関する多くの疫学データを集めて比較検討を行った。それらの研究には横断面調査で行われた研究だけでなく、一人の人を持続的に観察していく経年的研究が多く含まれていた。その結果、歯周疾患の進行の90%は加齢と関係しているのではなく口腔衛生状態に依るところが大きいということが示された。つまり、口腔衛生の悪化(プラークの蓄積)が歯周疾患を発症させるだけでなく、それをそのままにしておくことが歯肉炎を歯周炎へと進行させてしまうことが明らかにされたのである。

Marshall – Dayは当時の研究手法としてはごく一般的な方法を用いて、各年齢ごとに歯周疾患に罹患した人の割合を表し罹患率の全体像を示した。そして、この結果から生まれた歯肉炎から歯周炎そして歯の喪失という概念が、それらを正確に把握するための共通の基準としての指標(Index)の開発につながり(Peridontal Index:PI、Oral Hygiene Index:OHI)、世界中の人々の歯周疾患の状況を比較検討することができるようになるきっかけとなった。

Scherpの研究結果は、これまでの考え方と異なり歯周疾患を原因−結果という因果関係から示し、その病態を明らかにする一歩となった。そのため、それ以後より精密に歯周疾患やその臨床症状を表現する指標が求められるようになった。そこでさまざまな指標が作られ(Plaque Index:PlI、Gingival Index:GI等)、プラークと歯肉炎の直接的な因果関係が明確に証明されることとなった。それにより、さらに詳しく歯周疾患の病態が把握できるようになり、現在でも歯周疾患を診断するために臨床で用いられている。歯周疾患が口腔衛生と関連を持つということは、すなわち歯周疾患がプラークにより引き起こされるということが再認識されたことでもある。このことは逆に言えば、口腔衛生状態を改善することで歯周疾患を管理・予防することが可能であることを示すことにもなった。

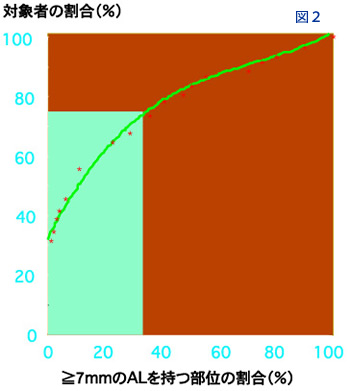

時代が進むと因果関係に関する研究に続いて、今度は疾患の進行についての研究が多く発表されるようになり、疫学は次の段階に入る。歯周疾患はいったいどのように進行・増悪してゆくのか、みな同じように進むのか、が研究の目的となってきたのである。さまざまな集団についての疫学調査が行われ、そこでは歯周疾患は均一に進行するばかりではないという報告が目立つようになった。その中で1900年代後半、Baelumら(1986)はタンザニアにおいて歯周疾患の病態についての調査を行った。この研究の目的は歯周疾患がどのように進行していくのかを自然のままの状態で調査することであった。当時のタンザニアでは歯科医療がまだ十分とはいえず、"歯周疾患の純粋なままの病態"を調査できる可能性があった。歯科治療を一度も受けたことない成人が選ばれ、歯垢(プラーク)や歯石の付着程度、歯肉炎の程度、Probing depth (PPD)、Attachment level (AL)などを測定して歯周疾患の状態を調査した。結果を表したのが図2である。この図は、高度に進行した部位としてAL lossが≧7㎜を示す部位とそれを持つ対象者の割合を示している。

それによると、AL lossが≧7㎜の高度に進行した部位の約7割は、それら進行した部位を持つ対象者全体の3割弱ほどに集中していることがわかった。さらに、≧3㎜の深いPDや≧6㎜のAL lossを示す部位は全体の1割以下にしか見られなかった。これは、ほとんどの対象者において高度に進行した部位はごくわずかで、その他の部位ではそこまで進行していないということを意味していた。この結果は当時の歯周疾患についての概念を大きく変えるものとなった。それまで歯周疾患とは、歯垢(プラーク)によって引き起こされたあとそのままにしておけば、個人あるいは集団での違いこそあれ、少なくとも1人の口の中では同じように進行してゆく疾患であると考えられていたからである。ところがこの研究結果から、"歯周疾患とは全部の部位で同じように進行していく疾患ではなく、一部の部位で大きく進行していく"という疾患であることが示されたのである。つまり、歯周疾患は人によってはもちろんのこと、同じ人によっても口の中の部位によって進行度合いが異なる疾患であることが明らかにされたのである。歯周疾患の進行は一様ではなく偏りがあったのである。同様の研究が日本の茨城県牛久市でも行われ、やはり同じように歯周疾患の進行には偏りがあることが報告された(Okamotoら1988)。現在ではこの考え方:部位特異性が基本となっており、歯周疾患が一様に進む疾患でないことは臨床診断において重要なポイントとなっている。

ここまで3段階にわたって歯周病の病態についての歴史的推移を見てきた。すなわち、1900年代初頭(第一世代)は歯周疾患の罹患率がテーマであり、年齢群ごとに疾患の罹患率が異なることが示された。1900年代半ば(第二世代)になると重症度についての研究が進められ、口腔衛生状態との関連が明らかにされ、歯周疾患は歯肉炎に始まりほっておくと歯周炎へ進行してゆくことが示された。そして1900年代後半(第三世代)では分布という新しい面から、部位特異的に疾患が進行することが明らかにされ、個体の疾患状態よりも罹患部位や重症度による分類がなされる段階へと進むこととなった。さらに今世紀に入り新たにリスクという概念が加わり、そのことが全身的疾患との関連についての研究へと進むこととなり、歯周疾患の発症・進行に新たな視点が加わることになる(☛歯周病のリスク)。

【参考文献】

The epidemiology of periodontal disease Marshall - Day (1951)

A system of classification and scoring for prevalence surveys of periodontal disease Russell (1956)

The Oral Hygiene Index Greene & Vermillion (1960)

Periodontal disease in pregnancy I. Prevalence and severity Löe & Silness (1963)

Periodontal disease in pregnancy II. Correlation between oral hygiene and periodontal condition Silness & Löe (1964)

Current concepts in periodontal disease research Scherp (1964)

Oral health of individuals aged 3-80 years in Jönköping Sweden, in 1973 and 1983Ⅰ.Ⅱ. Hugoson et al. (1986)

Tooth loss as related to dental caries and periodontal brealdown in adult Tanzanians Baelum et al. (1986)

Methods of evaluating periodontal disease data in epidemiological research Okamoto et al. (1988)

Evaluating periodontal status of US employed adults Brown et al. (1990)